“We need leaders who are not in love with money but in love with justice”. – Martin Luther King, Jr.

Pinterpolitik.com

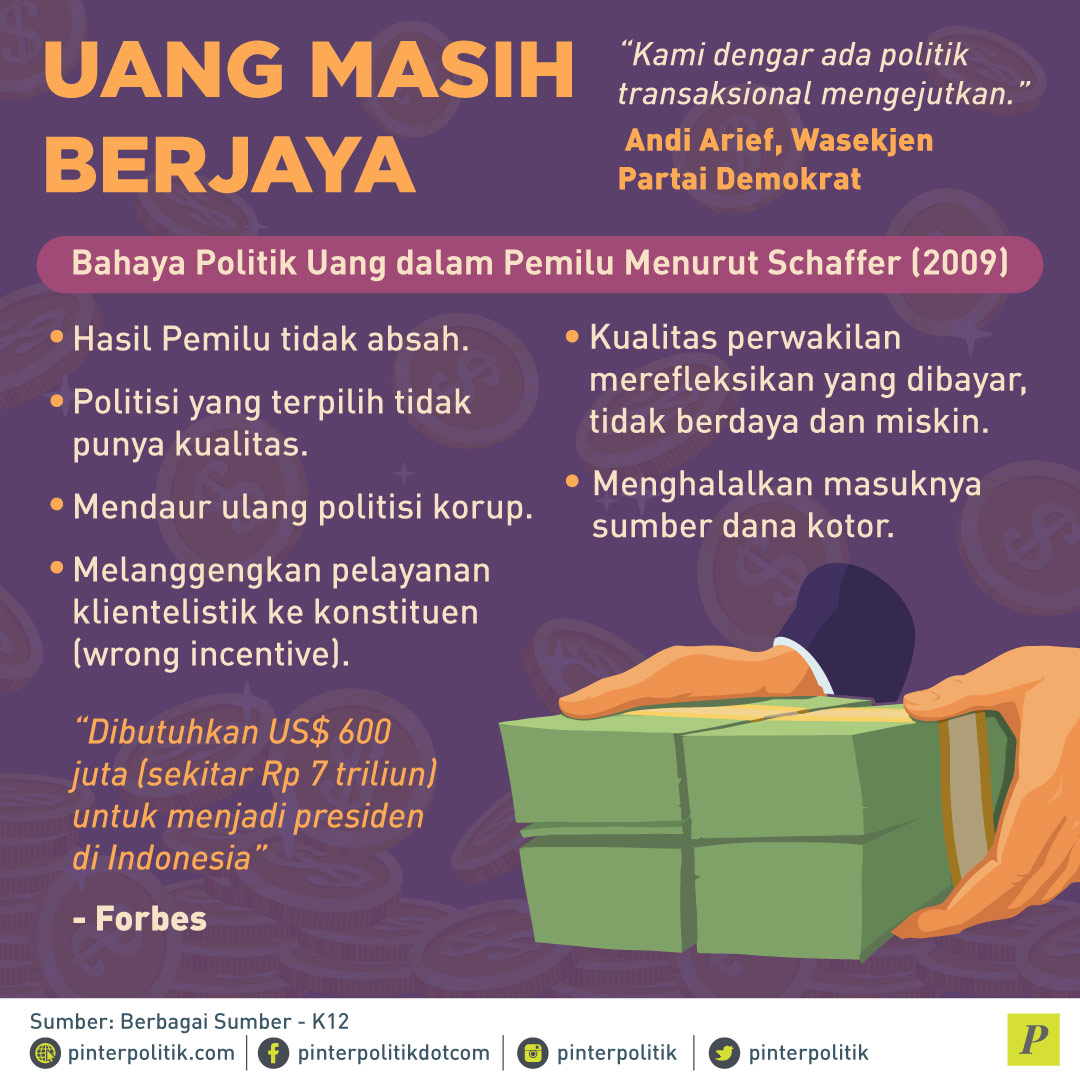

[dropcap]A[/dropcap]ndi Arief, Wakil Sekjen Partai Demokrat, dengan wajah bersungut melontarkan tudingan terhadap Partai Gerindra di hadapan pewarta. Gerindra dituding telah melakukan politik transaksional melalui kadernya, Sandiaga Uno dengan memberikan mahar politik ke PAN dan PKS dengan nilai masing-masing Rp 500 miliar.

Meski isu itu sudah dibantah oleh PAN dan PKS, namun rumor tersebut sudah kepalang berhembus. Hal ini memunculkan kembali dugaan adanya mahar politik dalam ajang pesta demokrasi di Indonesia.

Uang memang berperan penting dalam urusan perpolitikan di negeri ini. Pernyataan ini mengkonfirmasi data yang dikeluarkan oleh Litbang Kemendagri terkait Pilkada serentak 2015. Data tersebut menyebut untuk menjadi walikota/bupati setidaknya dibutuhkan biaya antara Rp 20 hingga Rp 30 miliar, sementara untuk menjadi gubernur berkisar antara Rp 20 sampai Rp 100 miliar. Bahkan Forbes mengungkapkan untuk menjadi orang nomor satu di republik ini alias menjadi presiden diperlukan dana Rp 7 triliun.

Akibatnya, tak sedikit dari para kandidat yang tampil dalam Pemilu mencari dana tambahan di luar yang telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Misalnya saja pada Pilkada, KPK menemukan fakta bahwa pengeluaran aktual pilkada lebih besar dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Data yang dikutip KPK dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan jika ada empat sumber pengeluaran yang menyebabkan tingginya ongkos politik ini, yaitu biaya “perahu” pencalonan kepala daerah atau yang sering dikenal dengan mahar politik, lalu dana kampanye untuk politik pencitraan, ongkos konsultasi dan survei pemenangan, serta yang terakhir praktik politik uang di hari pemungutan suara.

Dalam praktiknya, antara mahar politik dan dana saksi yang diminta partai kepada kandidat menimbulkan celah bagi partai untuk mencari dana dari calon yang membutuhkan rekomendasi di Pilkada. Apalagi UU Pilkada tidak mengatur secara rinci soal dana saksi. Hal seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para kandidat untuk mencari dana lain di luar mekanisme yang telah ditentukan.

Mahalnya biaya untuk menjadi pemimpin di negeri ini dari tingkatan terkecil hingga terbesar memberikan peluang bagi para politisi untuk mencari ladang keuntungan pribadi. Tentu hal ini berbahaya bagi demokrasi.

Pemilu Jadi Lahan Basah

Mahar politik sebagai bagian cara untuk menduduki sebuah jabatan dalam panggung politik bukan lagi hal yang tabu. Dari tahun ke tahun wajah perpolitikan Indonesia terus berada dalam lingkaran setan ini. Tak ayal, hal tersebut sudah menjadi semacam tradisi dalam perhelatan demokrasi.

Mahar dalam Pemilu biasanya dilakukan untuk memuluskan rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) parpol sebagai bentuk loyalitas dan ikatan politik. Akar utama tradisi mahar tentu saja karena mahalnya biaya politik dalam Pemilu.

Mahar politik yang sangat mahal itu bukan serta-merta langsung memuluskan jalan sang politisi. Mahar politik yang diberikan kepada partai politik masih diperuntukkan untuk pembiayaan akomodasi selama kampanye, pembuatan spanduk, pembuatan selebaran kartu, hingga membayar para saksi di berbagai tempat pemungutan suara (TPS). Belum lagi “membagi” uang secara cuma-cuma kepada masyarakat, membagi sembako dan menyewa gedung.

Mahar politik juga erat kaitannya dengan politik uang (money politics). Politik uang merupakan sebuah istilah yang dekat dengan korupsi politik (political corruption). Indra Ismawan dalam bukunya Pengaruh Uang Dalam Pemilu, menyatakan bahwa politik uang biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara.

Mahar politik itu muncul karena politik itu Mahal.

— MoneThamrin (@monethamrin) August 13, 2018

Menurut Schaffer, setidaknya ada 4 risiko yang berkaitan dengan uang dalam politik: 1. hasil Pemilu tidak absah, 2. politisi yang terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, bahkan mendaur ulang politisi korup, 3. melanggengkan pelayanan yang bersifat clientelistic ke konstituen (wrong incentive), 4. kualitas perwakilan merefleksikan dari mereka yang dibayar, yakni tidak berdaya dan miskin.

Mengenai politik uang, biasanya para calon yang memenangkan pemilihan – yang berhutang untuk biaya Pilkada – akan membalas jasa melalui berbagai konsensi kepada pihak yang mengongkosinya, dan pada akhirnya meminggirkan aspirasi masyarakat luas. Situasi ini pula yang belakangan melahirkan perilaku korup para kepala daerah guna mengembalikan hutang-hutang semasa Pilkada. Hal ini terjadi melalui arisan proyek bagi investor politik yang ikut membiayai pada masa pemilihan.

Kesemua risiko dari politik uang sebagaimana menurut Schaffer di atas punya implikasi pada melemahnya pemerintahan yang terbentuk terhadap kuasa uang, yang pada gilirannya melahirkan perilaku korup para elit. Intinya, pembiaran politik uang akan berujung pada terciderainya tujuan dari demokrasi itu sendiri karena esensi demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan pada segelintir orang pemilik dana (pemodal) atau yang punya akses ke pemodal.

Uang Menggerus Demokrasi

Saat ini, fenomena pembelian suara seolah sudah menjadi epidemi di Indonesia. Di beberapa tempat antara 25 hingga 33 persen pemilih terlibat dalam praktik ini. Pada pemilihan legislatif 2014, Indonesia memiliki 187 juta pemilih terdaftar. Ini berarti bahwa politisi menargetkan sekitar 47 juta hingga 62 juta pemilih secara nasional untuk pembelian suara.

Meskipun demikian, fenomena politik uang tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara demokratis sekaliber Amerika Serikat (AS) juga mengalami hal serupa. AS kerap mengalami apa yang sering disebut political buying. Pada 2013, Terry McAuliffe terpilih sebagai gubernur Virginia. Waktu itu ia menggandeng pebisnis kaya dari California, Tom Steyer yang membiayai aktivitas politiknya.

Lebih jauh, pertarungan antar kelompok bisnis dalam politik digambarkan Jeffrey Winters sebagai bentuk dari perebutan usaha untuk mempertahankan kekuasaan. Kekuatan ini pun tak tunggal dan beranak-pinak seperti piramida. Dari pucuk atas ada segelintir orang yang menguasai kekayaan utama negeri ini, hingga ke bagian bawah yang paling kecil.

Demokrasi memberikan ruang bagi para pemburu kuasa dan spekulan politik lainnya menguasai lahan basah. Praktik mahar dan politik uang telah membuktikan jika nilai-nilai demokrasi telah tergerus olehnya.

Churchill pernah mengatakan: “Democracy is the worst form of government, save for all the rest”. Mungkin belum pernah terbayangkan keadaan demokrasi Indonesia hari ini, ketika politik uang dan kebohongan telah menjadi kebiasaan tiap pemilu tiba.

Tanpa penerapan nilai dan pelaksanaan check and balance yang efektif, sistem demokrasi bisa mengarah ke monarki non absolut yang dikendalikan oleh pelaku bisnis kepada aktor politik serta kelompok kepentingan. Pelaku bisnis bisa mendanai kelompok-kelompok ini karena rendahnya transparansi publik dan tak meratanya kekuatan ekonomi yang masih dikuasai segelintir orang saja.

Maraknya politik uang juga merupakan tanda lemahnya representasi. Mereka yang berkuasa umumnya dipandang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan bekerja untuk rakyat, sehingga muncul pendapat, siapa pun yang berkuasa, keadaan tidak akan berubah.

Andi Arif harus dipanggil @KPK_RI untuk ditindaklanjuti pengakuannya terkait dugaan suap atau money politic. Hal ini bisa membongkar praktik massif mahar politik yang selalu menjadi "hantu" bagi politik Indonesia dan menjadi hulu korupsi

— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) August 8, 2018

Kondisi ini membuat sebagian rakyat melihat pemilu bukan sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka, namun merupakan saat suara rakyat dibutuhkan untuk mengantarkan seseorang menjadi elite politik. Karena itu, mereka merasa berhak mendapatkan upah atas dukungan yang diberikan kepada (seorang) calon.

Negara akan dijalankan melalui mekanisme koruptif dan sewenang-wenang akibat politik uang. Politisi “karbitan” yang tidak punya integritas akan mengkhianati demokrasi dari awal ia terpilih hingga duduk di kursi kekuasaan.

Akhirnya, jika apa yang dikatakan Andi Arief benar adanya, maka demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaannya adalah seberapa parah politik uang ini masih akan terjadi di Pemilu 2019 nanti dan adakah jalan keluar untuk lingkaran ini? (A37)