Oleh Naomy Ayu Nugraheni

Pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikebut oleh Pemerintah telah menimbulkan serangkaian persoalan, khususnya bagi masyarakat adat di sekitar area lokasi pembangunan IKN.

Salah satunya, pada 4 Maret 2024 terjadi penggusuran lahan secara paksa oleh pemerintah terhadap warga Pemaluan, Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini dilatarbelakangi karena rumah-rumah warga dianggap sebagai pelanggaran pembangunan tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang IKN.

Warga pun diharuskan meninggalkan lahan yang tengah ditempati selama 7 (tujuh) hari (Sumedi, 2024). Pemerintah merespon dengan membenarkan mengenai surat tersebut dan mengeklaim telah mengadakan pertemuan secara damai dengan masyarakat (Khoirunikmah, 2024).

Kejadian tersebut seolah memberikan gambaran mengenai pola marjinalisasi masyarakat adat dan perseteruan lahan tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tidak hanya di mega proyek IKN, kejadian konflik lahan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat juga telah marak terjadi di beberapa proyek PSN sebelumnya, seperti di Pulau Rempang, Batam untuk pendirian Rempang Eco-City; Desa Wadas, Jawa Tengah untuk pembangunan Waduk Bener; dan di Poco Leok, Flores, Nusa Tenggara Timur untuk pengembangan Geothermal Energi Panas (CNN Indonesia, 2023; Widyana, et al, 2023; Wicaksono, 2023).

Diskursus ‘pembangunan berkelanjutan’ seolah menjadi alat pembenaran atas pendisplinan praktik-praktik lingkungan (Kurniawan, 2012), termasuk perampasan lahan milik masyarakat yang masih ditempati. Hal ini membuktikan peran dan kontrol besar negara tidak hanya dalam pembebasan dan pengelolaan lahan, tetapi juga mendorong penciptaan konflik lahan dengan masyarakat (Kurniawan, et al, 2023).

Tulisan ini berupaya melihat konflik antara negara dan masyarakat menggunakan studi kasus pemindahan IKN dalam pendekatan politik ekologi. Negara sebagai pemegang kontrol tertinggi tengah melakukan komodifikasi alam dibarengi dengan produksi wacana nasional dan memanfaatkan wacana global sebagai pembenaran tindakan.

Dalam melihat relasi alam dan manusia, pelaksanaan mega proyek nasional seringkali menekankan dorongan profit dan menghilangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan budaya.

Komodifikasi Alam sebagai Pemenuhan Ambisi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

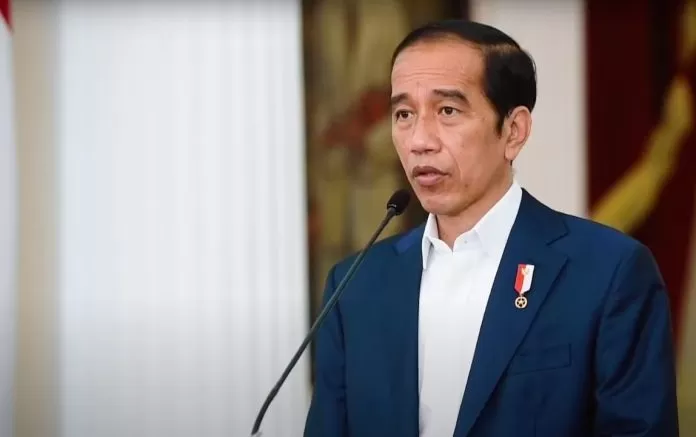

Sejatinya, gagasan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah bergulir sejak masa Orde Lama. Ide ini mencuat kembali di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengumumkan agenda pemindahan ibukota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Secara umum, pemindahan IKN dicanangkan sebagai identitas dan pembangunan nasional serta berorientasi kepada percepatan transformasi Indonesia (ikn.go.id, 2023). Pemerintah secara aktif tengah melakukan komodifikasi alam atau proses perubahan nilai atas sumber daya alam melalui wacana atau pengetahuan, modal, tenaga kerja, dan lain sebagainya (Castree, 2003).

Sebagai pemegang kontrol tertinggi, pemerintah berperan penting dalam proses komodifikasi alam, termasuk pembebasan lahan secara paksa. Hal tersebut semakin kentara ketika pemerintah melakukan penjajakan lahan-lahan peluang di penjuru tanah air memfasilitasi pemindahan IKN (Djayanti, et al,2022).

Dalam kasus pemindahan IKN, pencarian lahan-lahan tersebut berhenti di tanah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan lahan sebesar 68.000 hektare. Jumlah tersebut bisa diprediksikan meningkat mencapai 200.000 hektare. Status dan kepemilikkan tanah pun diklaim tidak ada persoalan. Sementara kondisi alam dan geografis di lahan tersebut tidak jauh dari danau Mahakam yang menjadi habitat dari satwa langka (Aida & Hadiyanto, 2022; Muharom, 2019).

Tanah adat menjadi lahan yang berpotensi memenuhi persyaratan tersebut dan akibatnya, Suku Balik dan Paser, dua suku adat penghuni wilayah IKN, mengalami imbas dari keberadaan agenda nasional ini. Kelompok adat tersebut harus angkat kaki dari tanah yang sudah dihuninya sejak lama bahkan sebelum terciptanya ide proyek tersebut (Widadio & Budhi, 2024).

Ciri-ciri lahan tersebut senada dengan pola karakteristik tanah yang biasa dilakukan negara untuk ekspansi lahan menjadi komoditas bernilai ekonomi, yakni tanah milik negara, kawasan hutan, terpencil, tidak menjadi pusat ekonomi, dan statusnya sebagai tanah negara yang tidak dilindungi undang-undang kepemilikkan (Mc Carthy & Cramb, 2009; Jong 2017). Pola karakteristik tanah untuk ekpansi lahan keperluan agenda mega proyek ditemukan salah satunya di proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Provinsi Papua Selatan yang berujung menghasilkan konflik dengan masyarakat adat setempat (Kurniawan, et, al, 2023).

Dalam proses pembebasan lahan, wacana global dan nasional pun turut dimainkan sebagia justifikasi di depan publik. Dalam kasus pemindahan IKN, pemerintah mengklaim bahwa prosesnya sangat menjunjung Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan wacana IKN sebagai Forest City yang mengutamakan inklusif dan kelestarian ekosistem alam untuk geliat ekonomi nasional (Budhiwibowo, 2024: Sembiring, 2022).

Hal ini diiringi dengan gagasan penerapan nilai keberlanjutan (sustainability) yang tercatut dalam dokumen Nusantara Sustainable Development Goals (SDGs) voluntary Local Review (VLR) (ikn.go.id, 2024; Budhiwibowo, 2024). Pemerintah pun getol mempromosikan peluang investasi di IKN baik kepada investor lokal maupun investor asing dengan menjual wacana-wacana tersebut (Sandi, 2024).

Serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mega proyek pemindahan IKN seolah mencerminkan penjelasan Smith (1984) bahwa perubahan nilai sumber daya alam karena adanya proses produksi, distribusi, dan pertukaran keuntungan. Sementara itu, Kloppenburg (1988) dan Boyd (2001) menuliskan komodifikasi benih dan ayam untuk menggambarkan proses perusahaan mengubah entitas ‘alami’ dari suatu sumber daya alam secara fisik ‘sepenuhnya’ untuk kepentingan profit.

Melihat Kembali Hubungan Manusia dan Alam Secara Ideal

Escobar (2006) menyatakan urgensi keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan budaya dalam memahami relasi manusia dan alam. Dewasa ini, alam sekadar dilihat sebagai objek untuk kepentingan ekonomi. Padahal, ada kebutuhan meluaskan pandangan bahwa terdapat proses ekologis-budaya yang turut menentukan nilai sumber daya alam sebagai sesuatu sakral dan tidak dapat dikomodifikasi.

Namun, praktik di lapangan seringkali luput dengan memisahkan ketiganya dalam melihat hubungan alam dengan manusia.

Kasus yang terjadi di IKN merupakan salah satu gambaran negara lebih condong menekankan nilai ekonomi-ekologi tanpa melihat ekologi-budaya. Hal ini tampak dari penggunaan wacana yang digunakan seperti forest city,penguatan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan inklusivitas yang memperlihatkan alam didefinisikan sebagai komoditas semata atau Nygreen (1998) menyebutnya sebagai enviromentalisme untuk profit.

Pemerintah tampaknya luput dalam menempatkan aspek ekologi-budaya yang tercermin dari masih terjadinya peminggiran masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, lahan yang dijadikan area pemindahan IKN memiliki nilai-nilai luhur dan pembentuk identitasnya.

Berkaca dari studi kasus pemindahan IKN, seiring waktu perubahan lanskap sosial dan lingkungan menuntut untuk penciptaan pendekatan lebih pluralis dan nyata serta mengenali mobilitas dan heterogenitas terhadap interaksi manusia dengan alam, dan dengan satu sama lain (Nygren, 2004).

Artikel ini ditulis oleh Oleh Naomy Ayu Nugraheni.

Oleh Naomy Ayu Nugraheni adalah Assistant Manager di Citizens Participation in Resources Governance and Sustainable Transition (SUSTAIN).

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.