Elit-elit politik di Indonesia menerapkan standar ganda dalam hubungan dengan Tiongkok. Ada konsensus yang menganggap Tiongkok sebagai ancaman bagi Indonesia, namun tidak ada kesepahaman dalam menyikapi hubungan antara kedua negara, apalagi menjelang Pilpres 2019.

PinterPolitik.com

“Thus, what is of supreme importance in war is to attack the enemy’s strategy.”

:: Sun Tzu (545-470 SM) ::

[dropcap]H[/dropcap]ampir semua buku sejarah menyebutkan kisah Sparta dan Athena sebagai perwujudan hubungan internasional dalam tataran pemikiran yang paling mendasar: realisme. Hubungan ini pula yang memunculkan Thucydides (460-400 SM) – sejarawan sekaligus jenderal Athena – yang mengemukakan realita hubungan internasional yang berlandaskan pada kekuatan, ketimbang pada kebenaran.

Dua negara tersebut bisa saling perang, namun ketika berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, misalnya invasi Kekaisaran Persia, kesamaan kepentingan bisa meredakan ketegangan antara Sparta dan Athena, sekalipun hanya berlangsung sesaat. Realisme memang menyebut hubungan internasional berlangsung anarkis dan berbasis pada egoisme manusia. Tidak ada moral di sana.

Walaupun demikian, pemikiran ini oleh banyak pihak dianggap kurang relevan di dunia saat ini, sekalipun ketika berhadapan dengan isu-isu politik tradisional – misalnya keamanan nasional, kedaulatan, atau konflik perbatasan – hampir semua pemangku kebijakan “meracuni isi kepalanya” dengan garis ide Thucydides.

Setidaknya hal ini bisa dilihat dalam konteks hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok. Menguatnya sentimen terhadap Negeri Tirai Bambu belakangan ini, memang menjadi komoditas politik di dalam negeri. Nyatanya, dalam 5 tahun terakhir, sentimen tersebut punya dimensi yang berbeda, terutama ketika dijadikan sebagai bagian dari kampanye elektoral.

Prof Yusril hanya buat 2 twit tentang TKA Cina tapi sudah banyak yang kelojotan.

Apalagi pidato makin kejang2 drh lu..??

— #SaveIndonesia (@fathonianton01) April 26, 2018

Kini, menjelang Pilpres 2019, isu ini diprediksi masih akan menjadi serangan yang efektif, utamanya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemasan isu itu mencakup persoalan kedaulatan, ideologi, hingga ribu-ribut peraturan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sesungguhnya menjadi bias ketimpangan ekonomi domestik.

Makin eratnya hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Tiongkok di era Jokowi, seiring peningkatan investasi dan hubungan dagang, nyatanya memang tidak menyurutkan ketegangan politik di antara kedua negara ini, terutama dalam hal konflik teritorial.

Sepanjang tahun 2016 hingga 2017, perseteruan di antara dua negara ini melibatkan kepentingan batas wilayah di sekitar Laut China Selatan, terutama di sekitaran Kepulauan Natuna.

Di tengah sentimen politik menjelang Pilpres serta kepentingan ekonomi yang makin besar, faktanya hal ini menyebabkan elit-elit di pemerintahan Jokowi terlihat cenderung menerapkan standar ganda ketika berhadapan dengan Tiongkok.

Lalu, bagaimana seharusnya Indonesia memandang Tiongkok? Sekutu atau musuh?

Sekutu atau Musuh?

Nyatanya, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok memang memiliki akar historis yang sangat kuat. Sejak Nusantara ini masih berdiri atas panji-panji kerajaan Hindu, Buddha dan kemudian Islam, hubungan dua akar budaya ini telah terjalin erat. Para pedagang dari Tiongkok telah singgah di bumi Nusantara berabad-abad lalu.

Kemudian, gerakan perjuangan kemerdekaan terhadap para penjajah, baik di Indonesia maupun di Tiongkok, menjadi lambang perjuangan terhadap kolonialisme Barat serta kebangkitan fasisme Timur ala Jepang. Dua bangsa sama-sama pernah mengalaminya.

Kesamaan latar sejarah tersebut membuat pasca Indonesia merdeka dan dipimpin oleh Soekarno, kedua negara ini menjalin hubungan yang cukup dekat. Bahkan, faktanya, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Hubungan tersebut juga semakin dekat secara ideologis seiring makin menguatnya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, ketika tragedi Gerakan 30 September yang dituduhkan kepada PKI terjadi, Soeharto – yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno – memutus hubungan dengan Tiongkok pada tahun 1967. Tiongkok dituduh sebagai pihak yang ada di belakang Gerakan 30 September. Hubungan itu juga dipengaruhi kondisi Perang Dingin yang sedang terjadi, dan Soeharto mengambil posisi yang cenderung ada di kubu Amerika Serikat, ketimbang Uni Soviet dan Tiongkok.

Seiring waktu, ketika Deng Xiaoping mereformasi ekonomi Tiongkok pada 1978, negara tersebut menerapkan keterbukaan ekonomi. Ekonomi Tiongkok pun meningkat, berbanding terbalik dengan kondisi pemerintahan Soeharto di akhir 1980-an yang mulai mengalami krisis.

Akibatnya, Soeharto melihat peluang untuk menjalin kembali hubungan dengan Tiongkok dalam kerangka kerja sama ekonomi. Hubungan Indonesia-Tiongkok pun kembali terjalin sejak 1990.

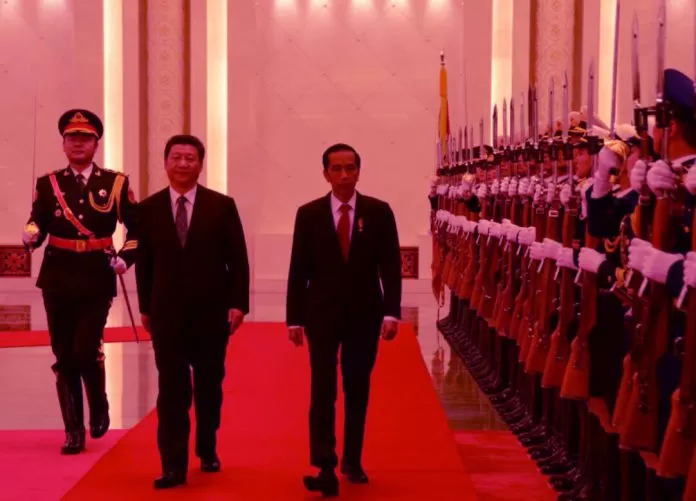

Pasca reformasi, hubungan tersebut terus mengalami penguatan pada pemerintahan-pemerintahan selanjutnya, misalnya ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Hu Jintao menggalang kemitraan strategis pada tahun 2005. Masa keemasan hubungan ekonomi ini makin kuat di bawah kekuasaan Jokowi dan Presiden Xi Jinping.

Faktanya, secara ekonomi, hubungan tersebut menguntungkan kedua pihak, terutama Indonesia. Sejak Oktober 2003, nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok meningkat dari Rp759 triliun menjadi Rp7.000 triliun pada tahun 2017. Di bawah kekuasaan Jokowi, investasi year over year (yoy) dari Tiongkok pada kuartal pertama 2017 meningkat 92 persen.

Total investasi Tiongkok juga mencapai US$ 3,4 miliar pada tahun yang sama, jumlah yang hanya lebih kecil jika dibandingkan Singapura dan Jepang. Bahkan, beberapa proyek infrastruktur Jokowi mendapatkan pendanaan dari Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa “kue ekonomi” Tiongkok menguntungkan Indonesia.

Namun, pada saat yang sama, konflik teritorial di wilayah Laut China Selatan tetap saja membuat hubungan kedua negara ini bergesekkan. Masyarakat tentu ingat bagaimana Presiden Jokowi menyatakan ketegasan politiknya terhadap Tiongkok ketika ia mengunjungi latihan militer di Kepulauan Natuna pertengahan 2017 lalu.

Pemerintah Indonesia melalui Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menko Kemaritiman, juga sempat memutuskan mengganti nama Laut China Selatan di utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara – kebijakan yang mendatangkan protes dari Tiongkok.

Karena reaksi Tiongkok, Luhut berkilah bahwa pergantian tersebut hanya diperuntukan bagi kepentingan domestik dan hanya mencakup wilayah laut yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pernyatan Luhut tersebut dianggap kontradiktif dengan sikap Indonesia yang kukuh terhadap kedaulatan wilayah dan menimbulkan kebingungan di antara para pengambil kebijakan.

Ketegangan juga sempat terjadi ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merasa dihalang-halangi oleh kapal penjaga pantai Tiongkok, saat akan menangkap kapal pencuri ikan asal negara tersebut yang masuk ke wilayah Indonesia.

Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP sempat berniat untuk mengambil sikap keras, namun “dihalang-halangi” oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Alasannya, mengerasi Tiongkok akan berdampak buruk pada perundingan yang sudah ada.

Sikap Luhut dan pertentangan antara Susi dan Kemenlu jelas menyiratkan adanya perbedaan persepsi di kalangan internal pemerintah sendiri atas hubungan Indonesia-Tiongkok.

Emirza Adi Syailendra dari Rajaratnam School of International Studies (RSIS) dalam tulisannya di East Asia Forum, menyebutkan bahwa ada konsensus umum yang diakui oleh para elit politik di Indonesia, bahwa kekuatan Tiongkok di Laut China Selatan adalah ancaman terhadap Indonesia. Namun, pertentangan juga timbul di antara para elit itu sendiri, terkait risiko dan cara penanganan yang tepat terhadap ancaman tersebut.

Secara ekonomi, hubungan Indonesia-Tiongkok punya dimensi yang menguntungkan, namun secara politik, ada ancaman serius terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.

High Politics vs Low Politics

Jika demikian, mengapa perbedaan persepsi tersebut bisa terjadi?

Faktanya, jika berkaca pada konsepsi interdependence atau saling ketergantungan dalam hubungan antar negara, persoalan ekonomi dan politik (kedaulatan dan keamanan nasional) punya perlakuan yang berbeda.

Robert Keohane dan Joseph Nye menyebutkan bahwa negara mengkalkulasikan isu berdasarkan dampaknya terhadap keberadaan entitas negara. Jika isu tersebut urgen berdampak terhadap entitas negara – misalnya isu keamanan, kedaulatan atau batas wilayah – maka negara (pemerintah) cenderung menyikapinya lebih keras sebagai high politics.

Konjen RI Guangzhou, Gustanto, melakukan courtesy call ke FAO Nanning, dan diterima oleh Director FAO, Ms. Peng Jian. Konjen RI menegaskan komitmen Indonesia utk hubungan yg saling menguntungkan antara Indonesia-Tiongkok, khususnya dgn Nanning sebagai platform ASEAN-Tiongkok pic.twitter.com/F82VKK1BiA

— KJRI Guangzhou (@KJRI_Guangzhou) April 16, 2018

Sementara, isu ekonomi dan sosial dianggap sebagai low politics karena tidak punya dampak urgen terhadap keberadaan entitas negara. Masalahnya, dua hal tersebut masih sering dicampuradukkan pada tataran praktis.

Ada ketakutan bahwa jika Indonesia bersikap keras terhadap Tiongkok dalam isu-isu high politics, maka akan ada dampak yang dirasakan dalam kerja sama ekonomi dan investasi. Hal inilah yang menyebabkan banyak elit di pemerintahan yang terlihat menyikapi hubungan Indonesia-Tiongkok dalam standar ganda.

Apakah hal ini salah? Jawabannya tergantung. Yang jelas, jika karena alasan ekonomi, Indonesia membiarkan kedaulatannya terinjak-injak, maka mungkin sebagian masyarakat akan mempertanyakan kembali arti dari konsepsi “negara” itu sendiri.

Sangat mungkin bahwa dalam pemerintahan Jokowi, kepentingan dari oligark-oligark politik itu berseliweran, termasuk terhadap Tiongkok, sehingga kondusifitas hubungan adalah hal yang mutlak dibutuhkan.

Jika Jokowi tidak mampu mengondisikan isu ini, maka persoalan tersebut akan menjadi topik kampanye yang efektif untuk 2019 nanti. Persepsi terhadap sejarah hubungan Indonesia-Tiongkok – terlepas dari sisi positifnya – nyatanya sangat dipengaruhi oleh faktor ideologi, dalam hal ini komunisme. Membalikkan citra tersebut akan menjadi pekerjaan yang tidak mudah, siapa pun presidennya.

Pada akhirnya, tidak ada yang salah untuk mengadopsi pemikiran Thucydides, bahwa semua negara adalah ancaman dalam sistem internasional yang anarkis. Persoalannya tinggal apakah semua pihak mau meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompoknya atau tidak. (S13)