Mungkinkah kasus yang menimpa Ratna Sarumpaet sebenarnya terkait dengan agenda besar hoaks-isasi di Indonesia yang awalnya bertujuan untuk mengkonstruksi cara pandang seseorang terhadap sebuah isu politik?

PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]oaks kembali menjadi trending topic di media sosial beberapa hari ini. Kasus Ratna Sarumpaet yang menyebar kabar burung mengenai dirinya telah dianiaya menyebabkan turbulensi politik yang cukup mengejutkan banyak pihak.

Sederet tokoh politik pada akhirnya ikut terlibat dalam gurita kebohongan yang dikarangnya itu. Mulai dari capres Prabowo Subianto hingga anggota DPR Rachel Maryam ikut menjadi korban kebohongan Ratna soal lebam di wajahnya. Tercatat 16 nama yang kini terancam kena bui karena berperan menyebarkan kabar yang tak benar itu. Menanggapi berbagai laporan polisi terhadap mereka, kesemuanya kini berdalih sebagai korban hoaks Ratna Sarumpaet.

Tragedi Ratna Sarumpaet adalah peringatan bagi semua orang, bahwa kita tidak bisa menutup mata adanya “kekuatan tak terlihat” yang berusaha menciptakan momentum yang sekiranya menguntungkan pihaknya agar politik elektoral bisa… Click To TweetLalu benarkah drama hoaks ini hanya melibatkan Ratna seorang? Ataukah keterbelahan yang sedang di alami masyarakat akibat hoaks Ratna adalah bukti adanya invisible hand yang berperan di balik itu semua?

Industrialisasi Hoaks dalam Pemilu

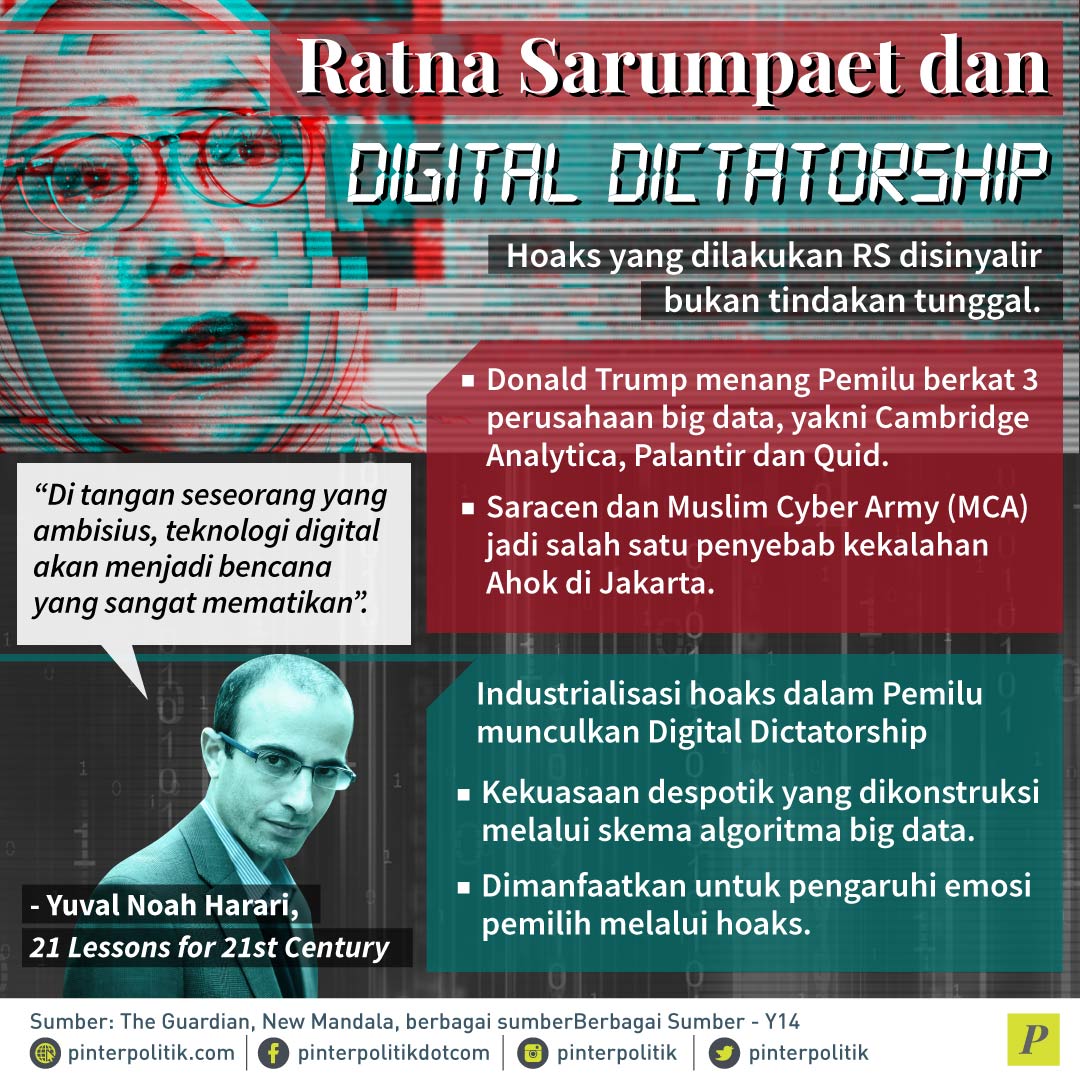

Kemenangan Presiden Amerika Serikat (AS) ke 45, Donald Trump menjadi kemenangan kontroversial dalam sejarah negara itu pasca terbongkarnya skandal Cambridge Analytica dan Facebook yang dianggap telah membantu propaganda digital Trump.

Terungkapnya skandal ini memunculkan kehebohan secara global sekaligus mengungkap fakta bahwa berita bohong dan propaganda dihasilkan dari industri yang sangat besar.

Dalam tulisannya, seorang jurnalis asal AS, Tim Tolka menulis berita investigatif bahwa Rusia berhasil mengungkap tentang aktivitas kampanye Trump yang menyewa tiga perusahaan intelijen dan penambang data pribadi, yakni Cambridge Analytica, Palantir dan Quid. Ketiga perusahaan ini memfasilitasi kampanye lewat strategi media digital dengan cara mempelajari karakteristik setiap pemilih di AS melalui data pribadi mereka di sosial media.

Dan secara mengejutkan, perusahaan-perusahan model ini berfokus pada aktivitas yang bertujuan mengubah preferensi seseorang melalui operasi psikologis massal yang disebut sebagai psyops.

Elena Larina, seorang penulis dan kriminolog juga mengungkap keterlibatan Stephen K. Bannon seorang aktivis politik dan pebisnis AS – sempat diangkat Trump sebagai penasihat Gedung Putih – serta Peter Thiel yang juga adalah pebisnis sebagai sosok di balik propaganda digital Trump.

Merekalah yang menyusun kampanye Trump agar sesuai dengan suasana hati pemilih AS yang didapat melalui aktivitas penambangan data pribadi, analisis dan kemampuan visualisasi dari ketiga perusahaan tersebut.

Palantir dan Quid merupakan perusahaan yang berbasis di AS, sementara Cambridge Analytica adalah penambang data asal Inggris dengan Bannon dan Rebekah Mercer sebagai pemegang saham utama.

Menurut Larina, Cambridge Analytica menggunakan hasil data yang ditambang oleh Palantir dan Quid yang diperoleh melalui profil Facebook seluruh pemilih di AS.

Selanjutnya, Larina mengungkap bahwa untuk bertransformasi dari “itik buruk rupa menjadi angsa hitam yang cantik”, Bannon dan Thiel menggunakan Palantir yang bertugas mengkonstruksi adanya situasi yang kacau dalam masyarakat.

Cambridge Analytica kemudian menganalisis data tersebut lalu kemudian menyusun konten propaganda berdasarkan data yang ada. Pada bulan-bulan terakhir masa kampanye menjelang Pemilu, strategi ini sangat efektif mendongkrak elektabilitas Trump.

Serupa dengan di AS, seiring semakin banyaknya orang Indonesia beralih ke media sosial, fenomena ini kemudian dimanfaatkan oleh partai politik dan kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi orang lewat platform ini melalui propaganda digital dengan konten-konten berbau hoaks.

Ingat Obor Rakyat? Ingat Quick Count Abal2? Ingat Saracen? Ingat Aki Korslet dibilang sabotase? Ingat editing video buniyani? Lalu anda percaya ibu tua itu adalah pelaku tunggal produsen hoax?

— Yunarto Wijaya (@yunartowijaya) October 3, 2018

Menurut Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar, fenomena hoaks semakin meningkat semenjak pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Kala itu, hoaks dan fake news bertebaran mempengaruhi preferensi pemilih.

Pada tahun 2017, terbongkarnya sindikat Saracen menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki industri hoaks yang terorganisir. Seperti di lansir BBC, sindikat ini diduga aktif menyebarkan berita bohong bernuansa SARA di media sosial berdasarkan pesanan dan bukan semata aksi individu.

Dari hasil penyelidikan forensik digital, terungkap sindikat ini menggunakan grup Facebook di antaranya Saracen News, Saracen Cyber Team dan Saracennews.com untuk menggalang lebih dari 800.000 akun.

Pelaku kemudian mengunggah konten provokatif bernuansa SARA dengan mengikuti perkembangan tren di media sosial. Konten yang menjadi fokus Saracen adalah kata-kata, narasi, maupun meme yang tampilannya mengarahkan opini pembaca untuk berpandangan negatif terhadap kelompok masyarakat atau bahkan terhadap pemimpin tertentu.

Selain Saracen, terdapat juga grup Muslim Cyber Army (MCA) yang diketahui merupakan jaringan yang memproduksi dan menyebarkan ujaran kebencian, mulai dari isu PKI sampai kekerasan kepada ulama. MCA berperan besar menguatkan isu politik identitas pada gelaran Pilkada di beberapa daerah.

Keberadaan sindikat-sindikat ini nyatanya berhasil menyebabkan kegaduhan politik pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 di mana pada akhirnya calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kalah karena serangan isu SARA.

Dalam konteks tersebut, menurut Ross Tapsell dari Australian National University, meningkatnya hoaks atau berita bohong setelah Pilgub DKI Jakarta menjadi penanda bahwa Indonesia perlu khawatir dengan semakin bertumbuhnya industrialisasi hoaks ini.

Adanya keterkaitan jaringan perusahaan big data ini mungkin saja terjadi. Terlebih, Palantir dan Quid bernaung di bawah perusahaan induknya yakni SCL Group yang merupakan perusahaan peneliti perilaku dan strategi komunikasi asal Inggris yang diduga memiliki koneksi dengan banyak negara, mulai dari Pakistan hingga Indonesia dan AS.

Perusahaan-perusahaan big data semacam Cambridge Analytica, Palantir dan Quid yang mampu memproses pengolahan, penyimpanan dan analisis beragam data yang sangat besar dengan tingkat akselerasi yang sangat cepat bisa jadi akan terus memanfaatkan momentum politik di negara-negara yang memiliki kerentanan secara politik, termasuk Indonesia.

Belajar dari peningkatan penyebaran hoaks dan terungkapnya industri hoaks di Indonesia, kasus hoaks Ratna Sarumpaet sangat mungkin bukanlah sebuah kebetulan. Bahkan, beredar asumsi bahwa ia kini menjadi korban politik dan hal tersebut bisa jadi merupakan hipotesis yang akurat.

Apalagi Ratna adalah bagian dari kubu oposisi yang sedang berkepentingan memenangkan Pilpres 2019.

Mungkinkah Ratna Sarumpaet sebenarnya terkait dengan agenda besar hoaks-isasi di Indonesia yang awalnya bertujuan untuk mengkonstruksi cara pandang seseorang terhadap sebuah isu politik ?

Kemunculan Digital Dictatorship

Kemenangan Trump sebagai presiden dianggap sebagai tragedi sekaligus ironi bagi banyak orang karena ia menang dengan bantuan industri hoaks – setidaknya demikianlah kesimpulan yang diambil banyak pihak dan media di AS. Lalu seberapa berbahaya sebenarnya industri hoaks dalam politik?

Yuval Noah Harari dalam buku terbarunya berjudul 21 Lessons for 21st Century mengatakan bahwa di era digital ini, industri digital memungkinkan kemunculan apa yang disebut sebaga kekuasaan tiranikal, yakni kekuasaan depostik yang dikonstruksi melalui skema algoritma berbasis big data yang amat melimpah dengan tingkat keberagaman yang tinggi.

Yuval juga menyebutkan kemungkinan munculnya digital dictatorship – diktator digital – sebagai dampak menguatnya industri big data di mana di tangan seseorang yang sangat ambisius untuk menjadi penguasa, teknologi digital akan menjadi bencana yang sangat mematikan.

Dalam konteks politik, bisa jadi fenomena ini mendorong munculnya penguasa politik tiranikal yang dapat melakukan ekspansi ke dimensi paling pribadi dengan menciptakan program algoritma yang menguntungkan kampanye politiknya. Rezim semacam ini bahkan mampu melakukan kontrol terhadap warga negaranya dengan menstimulus alam bawah sadar mereka melalui konstruksi berita hoaks.

Terlebih, di era masyarakat yang mudah terpolarisasi, tindakan ini mampu mempengaruhi pemilih secara emosional, misalnya untuk mereka yang tak senang terhadap pemimpinnya.

Efeknya adalah apa yang disebut sebagai post truth di mana orang tidak lagi mempercayai kebenaran obyektif dan lebih memilih apa yang ingin dipercayai sebagai kebenaran. Pada titik ini, kebenaran bukan lagi fakta yang sesungguhnya, tetapi preferensi suka atau tidak suka terhadap hal tertentu.

Dalam konteks Pemilu, tentu fenomena tersebut merupakan sebuah terobosan yang kita tak pernah di bayangkan sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Strategi ini nyatanya banyak diadopsi oleh pemimpin-pemimpin diktator yang kini berkuasa.

Menurut Aim Sinpeng University of Sidney, Filipina adalah contoh negara di Asia Tenggara yang mengadopsi cara-cara tersebut. Kemenangan Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina disinyalir salah satunya berkat “pasukan cyber” yang dibayar untuk menyebarkan propaganda pro-Duterte melalui Facebook.

Sementara di tempat lain, seorang mantan pemimpin Khmer Merah berumur tujuh puluh tahun, yang telah berkuasa sejak tahun 1980-an, menggunakan Facebook untuk membangun legitimasi politik secara digital dan menyebarkan propaganda secara online.

Dalam konteks politik Indonesia, kemunculan digital dictatorship mungkin saja terjadi jika melihat saat ini hoaks telah menjadi salah satu alat yang paling manjur untuk menggiring opini, mempropaganda, mempengaruhi preferensi pemilih.

Sedangkan masyarakat tidak pernah benar-benar tahu bagaimana kinerja algoritma serta propaganda digital, sehingga dampaknya adalah keterbelahan yang saat ini semakin terasa menjelang Pilpres 2019.

Tragedi Ratna Sarumpaet adalah peringatan bagi semua orang, bahwa kita tidak bisa menutup mata adanya “kekuatan tak terlihat” yang berusaha menciptakan momentum yang sekiranya menguntungkan pihaknya agar politik elektoral bisa dimenangkan. Bisa dibayangkan apa jadinya jika orang yang menggunakan cara ini memimpin Indonesia nantinya. (M39)